重磅研究|流式技术显神威,阿尔茨海默病早期筛查迎来新突破

点击蓝字 关注我们

2025年3月21日,天津医科大学总医院张楠教授团队在《Scientific Reports》发表最新研究,为阿尔茨海默病(AD)的早期筛查和诊断带来新技术突破——基于流式荧光技术,仅需25ul血浆,就能准确捕捉疾病信号!

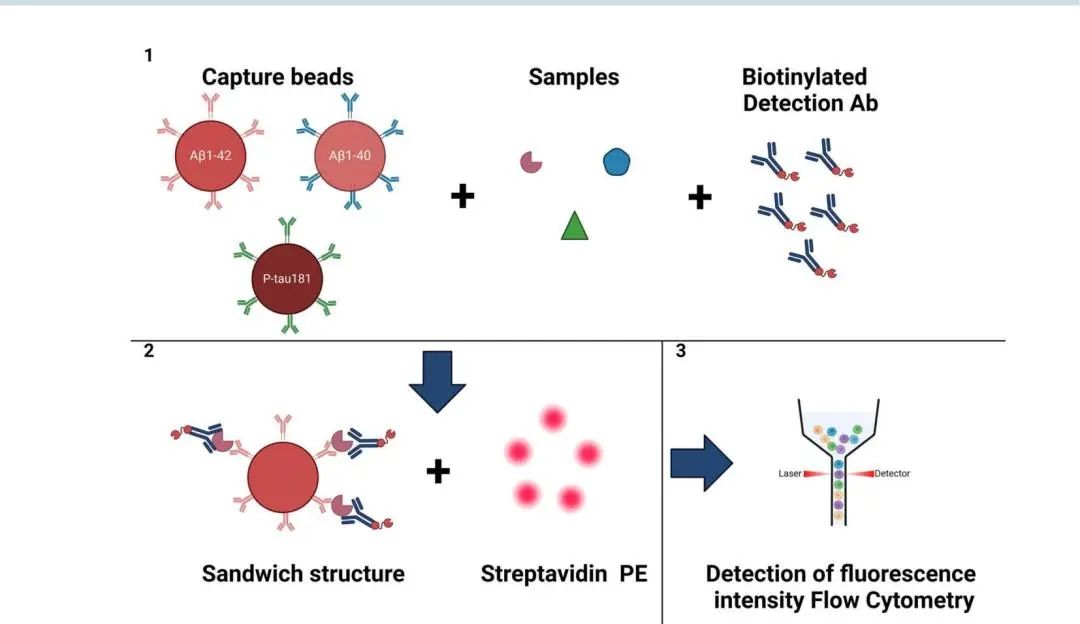

随着全球人口老龄化的加剧,阿尔茨海默病(AD)已成为威胁老年人健康的重大公共卫生问题。早期诊断对于延缓疾病进展、提高患者生活质量至关重要。而现有诊断依赖昂贵的PET扫描或侵入性的脑脊液检测,成本高、普及难。为此,张楠教授团队首次通过流式荧光技术验证了血浆中 P-tau181 蛋白对 AD的诊断价值,为开发低成本、易推广的血液检测方法提供了新依据。

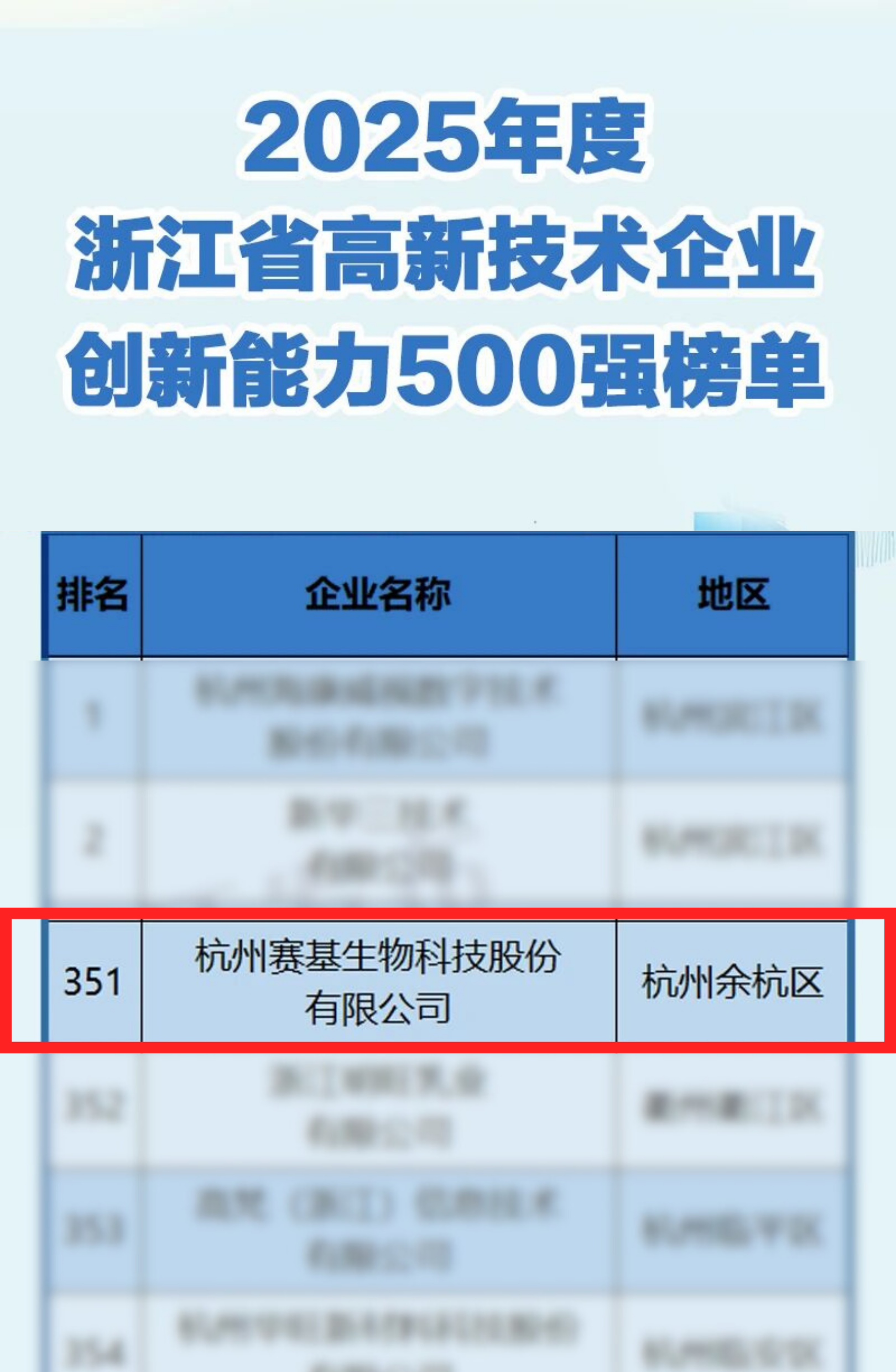

该研究总共纳入50名认知障碍(CI)患者和22例健康对照者(CU)。依据淀粉样蛋白(Aβ)PET扫描结果,将认知障碍患者分为Aβ 阳性和Aβ 阴性两组。通过流式技术检测所有参与者血浆中的Aβ40、Aβ42和P-tau181水平,并对28名认知障碍患者的脑脊液(CSF)样本进行相同检测。以上检测试剂均由赛基生物提供。

研究结果显示:

血浆 P-tau181:能够精准区分AD患者

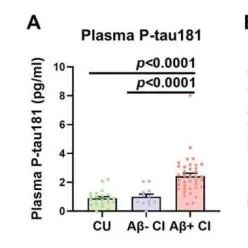

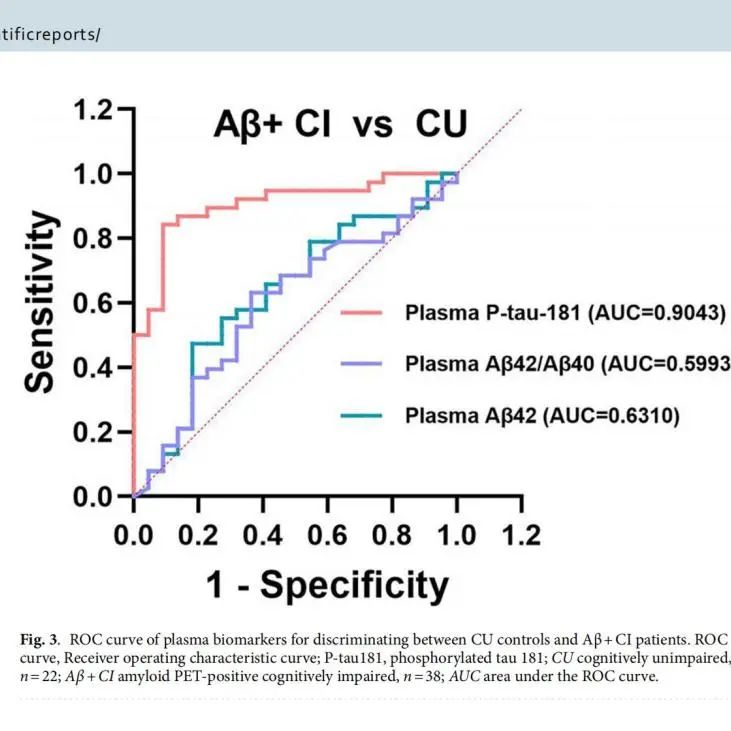

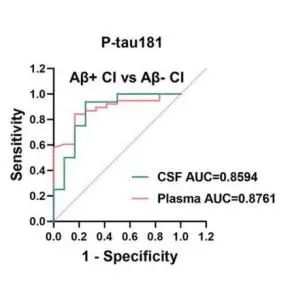

Aβ PET 阳性认知障碍(Aβ+CI)患者的血浆 P-tau181 水平显著高于认知正常人群(CU)和 Aβ PET 阴性认知障碍(Aβ-CI)患者,其诊断准确率(AUC=0.9043)远超传统 Aβ42/40 比值。这意味着通过流式技术检测血浆 P-tau181,可高效识别 AD 相关病理特征。

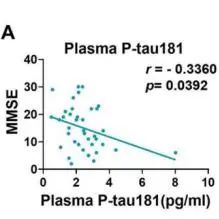

血浆 P-tau181:能够动态反映病情进展

除了能准确识别AD病理改变之外,血浆P-tau181水平还与MMSE评分呈显著负相关(r = -0.336),提示其可动态反映病情恶化。

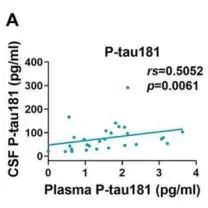

血液与脑脊液(CSF)结果高度关联

在 28 例 CI 患者中,血浆与CSF的 P-tau181水平呈显著正相关(rs =0.5052),且两者对 Aβ+CI 患者的鉴别能力相近(AUC 分别为 0.8761 和 0.8594),证实了血液检测的可靠性。

流式技术:高性价比与高可及性

这项研究为AD早期诊断开辟了新的思路:通过简便易行的血液检测方法——流式荧光技术,即可精准捕捉到万亿分之一克(0.1pg/ml)的早期病变信号。随着技术的发展,“一管血检测 AD ”已经逐渐在临床诊疗中实现,为中国老年人筑起记忆防护网,让千万家庭远离 "遗忘的恐惧"。

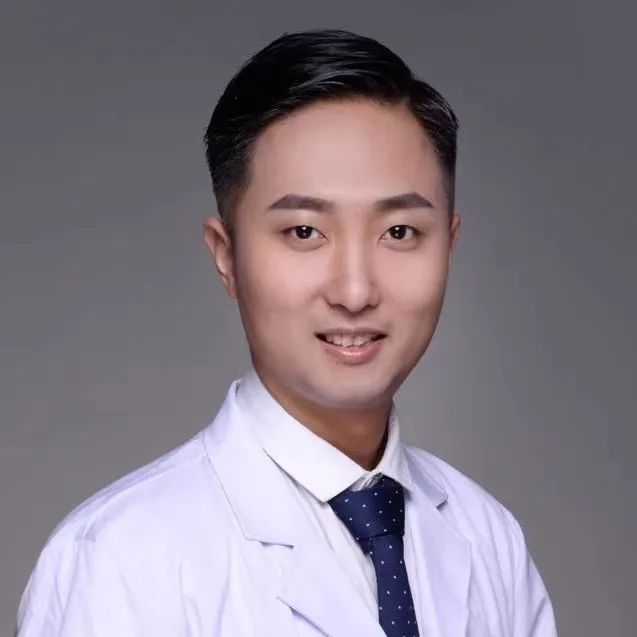

张楠

天津医科大学总医院神经内科主任医师,博士生导师,天津市特聘教授青年学者

中华医学会神经病学分会青年委员、天津市医学会神经病学分会痴呆与认知障碍学组组长、中国老年保健协会阿尔茨海默病分会(ADC)常务委员、中国老年医学学会精神医学与心理健康分会常务委员兼副总干事、中国老年医学学会认知障碍分会常务委员、中国微循环学会神经变性病专业委员会阿尔茨海默病生物标志物学组副主任委员、中国微循环学会神经变性病专业委员会神经分子影像学组常务委员

请先 登录后发表评论 ~